[100세 신간] 류슈즈 <혼자 사는 연습을 합니다>

2025-05-20

마음이 따뜻해지는 책이다. 이제 고희(古稀)에 이른 우리 엄마 세대의 고단했지만 의미가 컸던 삶에 대한 이야기를 담은 책이다.

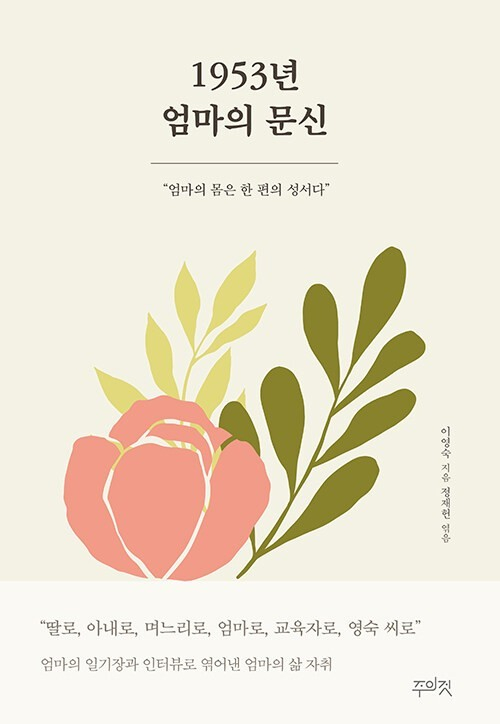

저자인 ‘영숙’ 씨는 1953년 생이다. 시골 마을인 충남 서천에서 4대 대가족의 맏 딸로 태어났다. 덕분에 오랜 동안 시골과 자연, 대가족이라는 전통의 삶을 온 몸으로 체험했다. 이후 전쟁과 산업화, 민주화 등 격변의 세월을 극적으로 넘겨 오늘 날 누군가의 아내이자 엄마, 며느리로 자리했다. 이 책은 그렇게 ‘전통’과 ‘격변’의 세월을 힘들고 모질게, 그렇지만 당당하게 살아온 우리 시대 엄마들의 이야기다.

이 책은 특이하게도 아들이 엄마의 일기장을 읽다 만들었다고 한다. 엄마의 그 고단하고 다사다난했던 삶을 기록으로 남겨 드리는 게 아들의 도리라는 ‘효심’이 이 책을 탄생시켰다. 빼곡히 적힌 엄마의 오랜 삶의 기록에 아들이 추가 인터뷰를 통해 완성한 특별한 책이다. 아들이 보기에 극적으로 다른 두 시대의 산 증인이기도 한 엄마에 대한 사모곡이다.

이 책의 큰 주인공은 엄마의 가족들이다. 알아듣지도 못할 “고수레” 소리와 함께 동서남북으로 음식을 뿌리던 증조할아버지, 일제 강제노역으로 홋카이도 탄광에서 일하다 폐병을 얻어 일찍 돌아가신 할아버지, 남편을 여의고 홀로 8 남매를 키워낸 할머니, 6.25 때 인민군에게 총살당할 뻔했다가 극적으로 살아난 종갓집 장손 아버지, 중학교에 진학하고 싶었지만 집안 일 때문에 포기하고는 아흔이 지나시도록 못내 아쉬워하는 어머니까지, 한국 근·현대사의 생생한 주인공들이 주인공이다.

저자는 이들의 굴곡진 삶을 차분하게 소개하면서 그 시대의 정겨웠던 풍경을 다시금 떠올리게 해 준다. 한 솥에서 밥과 반찬을 동시에 만들던 우리 조상들의 지혜를 소개하고, 죽은 사람의 시신을 안방 병풍 뒤에 모시던 풍습도 전해 준다. 현대인들이 경험하지 못했던 옛 시골의 서정미와 인간미를 독자들에게 훈훈하게 들려 준다. 산업화의 희생양이 되어 우리가 까맣게 잃어버리고 살았던 우리 전통의 삶과 가치들을 새삼 생각하게 해 준다.

작가 역시 고단한 인생의 여정 속에서 고군분투한 삶을 살았다. 집안의 첫 ‘지식인’ 여성이 되어 초등학교 교사가 된 그는 광산촌 8 남매의 맏이에게 시집을 가 과거 자산이 겪었던 그 고단한 전통의 삶을 다시 살게 된다. 하지만 그녀는 신세를 고달파 하거나 거부하지 않았다. 마땅한 거처가 없던 시부모에 시동생들까지 불러들여 대가족의 삶을 선택했다. 대가족의 맏 딸 답게 현실을 뿌리치지 않고 가문과 가정을 위해 기꺼이 자기를 희생했다.

자청한 대가족 시집살이였기에 그녀는 자신의 본래 모습을 숨겨야 했다. 그렇게 시간이 지나면서 그녀는 당초의 활기차고 진취적이고 도전적이었던 본성을 잃은 채 보내야 했다. 그렇게 수십 년이 흐른 뒤에야 그녀는 뒤늦게 잃어버린 줄 알았던 자기 본연의 모습을 되찾게 된다. 캄보디아와 중국 연길, 인도 등지로 떠났던 봉사가 그를 다시 태어나게 해 주었다. 누구의 아내이자 엄마, 누구의 며느리에서 벗어나 비로소 자기 안의 ‘영숙’을 끄집어 냈고 그 ‘영숙’이라는 이름의 진정한 가치를 되찾았다.

이런 인생 파노라마를 아들이 내레이터가 되어 진솔하고 차분하게 전해 준다. 아들이 보기에 엄마의 삶, 그녀가 살았던 세상은 그가 전혀 경험하지 못했던 외국과도 같았다. 그렇지만 아들 역시 엄마와의 대화에서 엄마의 삶과 그 시대가 지금의 자신과 세상을 만들었음을 깨닫게 된다. 그래서 이 책은 이 땅의 모든 영숙 씨들과 모든 우리 엄마들에게 드리는 헌정이자 감사의 고백이다.

조진래 기자 jjr895488@naver.com

댓글

(0) 로그아웃