30대 40대도 이젠 ‘디지털 노안’ 주의보

2025-10-27

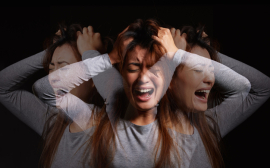

오래된 트라우마나 상처, 고치기 어려운 성격적 결함, 가까운 이와의 갈등이나 이별, 경제적 압박, 의지력 부족 등 ‘마음의 병’을 호소하며 병원을 찾는 사람들이 많다. 이런 증상이라면 대부분 정신적인 부분에서 원인을 찾고 치료 방법도 그렇게 찾는 것이 상식이다.

하지만 <감정시계>을 쓴 정신건강의학과 전문의 강도형 서울청정신의학과의원 강남점 원장은 뜻밖에도 이런 증상의 원인이 우리 몸 속의 장기 ‘장(腸)’에 있다고 단언한다. 이런 마음이나 감정의 건강에 결정적인 것은 ‘뇌’라고 말들 하지만, 장과 마음의 관계는 생각보다 훨씬 깊다고 말한다.

강 원장은 “실제로 전체 우울증 환자의 절반 이상이 원인을 알 수 없는 신체 증상을 동반하며, 항우울제로 효과를 보지 못하는 환자 비율도 30%가 넘는다”고 했다. ‘뇌’ 만으로 설명되지 않는 무언가가 있다는 것이다.

그는 자신을 찾는 환자들에게 증상의 정도에 따라 약을 쓰되, 한 가지 루틴을 병행할 것을 권하다고 했다. 아침과 점심, 저녁 각 시간대에 짧은 실천을 배치해 몸의 균형을 되찾도록 하는 것을 목표로 한다는 얘기다.

먼저, 오전에는 3~5분의 햇빛 보기다. 뇌의 일주기 리듬을 리셋하고 스트레스 호르몬(코르티솔) 분비 타이밍을 잡아 준다고 했다. 찬물 샤워로 교감신경을 자극하고 1~2분 명상으로 감각을 깨운다. 마지막으로 아랫배를 300회 두드려 장을 자극하면 오전 루틴이 완성된다.

오후에는 고관절 스트레칭과 반신욕이다. 온 몸의 긴장이 집약되는 고관절을 풀어주는 것만으로도 신경계가 한층 안정된다고 했다. 반신욕은 체온을 올리면서 부교감 신경을 자극해 몸 전체에 ‘쉰다’는 신호를 전달해 준다. 증상의 즉각적인 호전을 꾀하지 않는 것이 중요하다.

그는 “마음과 몸은 별개의 것이 아니다”라며 “몸이 무너지면 마음도 흔들리고, 마음이 병들면 섭식은 통제력을 잃는다”고 강조했다. 그런데 현대인들의 음식 선택 행위가 점점 감정에 예속되고 쾌락 중심의 섭식이 반복되면서, 장은 더 파괴되고 뇌의 만족회로가 왜곡되어 감정을 병들게 한다고 지적했다.

예를 들어 만성적인 당 섭취는 신경전달물질의 불균형을 유발해 우울과 불안장애를 증폭시키고 인슐린 저항성을 키워 당뇨로 이어진다. 이런 악순환을 끊기 위해 필요한 것이 앞서 제시한 오전과 오후의 ‘루틴’이라고 강조했다.

그는 “우리가 ‘마음을 먹는다’하는 말에서 마음은 몸 깊은 곳에서 올라오는 어떤 의지에 가깝다”면서, 이 때 무의식적으로 떠올리는 신체 기관은 ‘뇌’가 아니라 ‘장’이라고 거듭 강조했다. 최근 신경과학계에서 가장 주목받는 개념 중 하나도 ‘장-뇌축’이라고 했다.

뇌와 장은 신경계와 면역계, 호르몬계를 통해 정교하게 상호작용하며 서로의 상태에 깊은 영향을 주고 받는다며, 장의 상태가 감정과 기억, 사고와 기분까지 좌우하는 실질적인 요인이라고 했다. 그 연결의 핵심 키워드가 ‘마이크로바이옴’이라고도 전했다.

최근 국내외 연구들은 이것이 우리 신체는 물론 정신에도 영향을 미친다는 사실을 앞다퉈 증명하고 있다면서, 그래서 과학자들은 장을 ‘제2의 뇌’라 부르기도 한다고 소개했다. 그는 “장을 비운다는 것은 곧 신체와 정신의 균형을 회복하는 과정”이라고 했다.

그러면서 “수천 년 동안 무병장수의 비결로 전해져 온 ‘소식(小食)’의 지혜 또한 장과 뇌의 연결성에서 비롯된 통찰이라고 할 수 있다”고 했다. 마음을 다스리려면 생각을 바꾸는 것만으로는 불충분하며, 때로는 장부터 정리해야 한다는 사실을 오랜 조상들도 알고 있었다는 얘기다.

그런 의미에서 강 원장은 “횡경막을 움직여 장을 자극하는 ‘복식호흡’ 역시 감정조절과 신체 이완에 대단히 효과적”이라고도 강조했다. 하루 3~5분 정도 장을 따듯하게 해 주면, 장에 의식을 집중하고 놔와 장 사이의 연결성을 회복토록 해 준다고 했다.

조진래 선임기자 jjr895488@naver.com

댓글

(0) 로그아웃